大丸木材産業 菊川工場

大丸ログハウス

| TOPページ | ログハウス・キット | ログハウス・住宅プラン | ログ・施工事例 |

| 資料請求 | ご購入の流れ | 業者様へ | 会社紹介 |

ログハウスのよくある質問と回答

|

今までお客様の質問の中で、特に多いものについての回答集です。 |

|

Q 1、 ログハウスが地震に強いって本当ですか? A: 強いです。というより強く作っています。 大丸のログは、ダボ ※ を使わずに全て通しボルトを使用します。 ※ ダボとは、鉄または木材でできた棒のことです。 大丸ログの通しボルトはφ16mmの鉄筋で、せん断強度は1本1トンです。 この建物の全重量が40トンですので、建物にかかる地震の力は9.6トンと計算されます。 (以前、8mm程度の細い長ビスをダボの代わりにしているログビルダーさんを見た事があります。 |

|||||||||

|

Q 2、 ログハウスは壁から雨が浸みませんか? A: ふつうの雨では浸みません。 しかし、台風によって同じ方向から長時間吹き込まれ続けると、交点から滲んできます。

|

|||||||||

|

Q 3、 丸ログハウスは埃が溜まりませんか? A: 溜まります。ただし、ふつうの家と同じレベルです。 壁は丸いですが、マシンカットですからラインは垂直です。

|

|||||||||

|

Q 4、 ログハウスのメンテナンスは大変ですか? A: ログハウスのメンテンスは、ボルトの増締めと塗装だけです。 塗装は、築3年後に一度塗りしておけば、その次は5年置きに1度塗りを繰り返す 5年以上放置しますと、交点に染み跡が出てきます。(質問2を参照)

|

|||||||||

|

Q 5、 ログハウスの通しボルトはいつ締めたらいいですか? A: 通しボルトは、築1年間は頻繁に増し締めしたいものです。 天気により乾燥・膨張を繰り返しながら壁が下りますので、頻繁に増締めしますと、 大丸ログハウスは、丸太が柔らかい生の時に加工・建築し、ログ丸太の重なりが 乾燥した後は、自然に丸太が膨張収縮することにまかせます。

|

|||||||||

|

Q 6、 ログハウスの丸太にはカビが生えませんか? A: 乾燥した後の丸太にカビが生えることはありません。 また、生の状態でカビが生えてしまっても、丸太が乾燥すれば、カビは死んでしまいます。 木材は生き物ですので、加工する季節によって、工場にて表面にカビが生えてしまいます。 大丸ログハウスでは、ログ組立後に、壁を塩素漂白いたしますので、カビ、手垢は全て (※ 漂白剤は、水溶性ですから、蒸発した後は丸太に残留いたしません) |

|||||||||

|

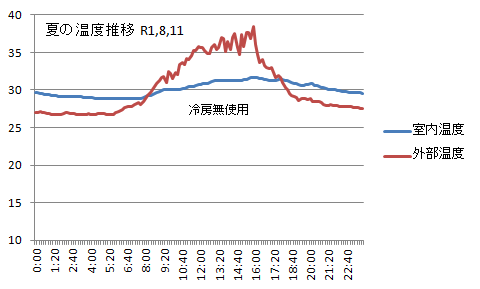

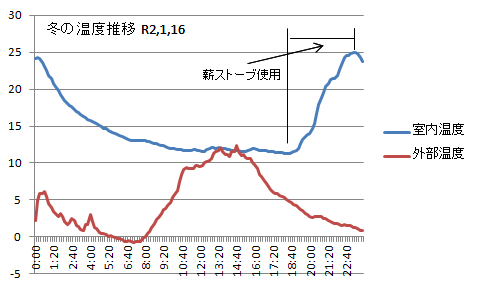

Q 7、 ログハウスは本当に夏涼しく冬暖かいですか? A: 夏は涼しいです。特に梅雨時は寒いくらいです。 部屋の湿度が外より低いので、洞窟の中のようにひんやりと感じます。 夏に丸太を触ると冷たく感じますから、そこに当った空気が涼しくなります。 同じように、冬も丸太が部屋を暖めてくれますが、残念ながらそれは丸太の持つ温度までです。 夏冬共に、床は無垢の床材をお勧めします。

これは、夏のログハウスの、1日の室内外の温度推移です。 エアコンは無使用です。 外気温の影響をほとんど受けていず、室内は30℃前後で一定になっています。

これは、冬のログハウスの、1日の室内外の温度推移です。 薪ストーブを使用しています。 夏同様に、外気温の影響をほとんど受けていず、室内は12℃前後で一定になっています。 グラフに、薪ストーブの威力がはっきりと表されていますが、火が消えた後に室温が 大丸ログハウスの断熱性能が、ここに証明されました。 | |||||||||

|

Q 8、 大丸ログハウスでは、角ログは作らないのですか? A: はい、丸ログしか作りません。 それは、丸ログは角ログよりも格好いいからです。 他にも合理的な理由があります。 日本の木は、外国の木に比べて細いのです。 日本の木で角ログを作ろうとしますと、接着剤で貼り合わせるしか方法がありません。 それは、 となると、板を貼り合わせて角にするしかありません。 しかし、貼り合わせて作ると耐久性が心配です。 なぜなら、ログハウスは、ログ壁が建物の外側と内側の材料を兼ねているからです。

その点、丸ログならば、接着剤なしで無垢のまま日本の木で作れます。 国産材ログハウスとして、マシンカット丸ログは極めて合理的な構造なのです。 |

|||||||||

|

Q 9、ログハウスは、間取りによって坪単価はかわりますか? A: かわります。というより坪単価は考えない方がよいでしょう。 ログハウスは、ログ壁が高価ですからログ壁の量が増えますと、建物の値段が 従来の家のように、6畳くらいで細かく間仕切りますと、材料も手間も増えます。 さらに、ログハウスは2階が三角形の部屋になる小屋裏2階建てが一般的です。 この場合、2階に部屋を作るコストは、2階の床を張るコストとそうは変わりません。 天井を高くするために屋根の勾配を大きくするのも、確かにコストに影響しますが、 ということは、坪単価だけ見ると、2階建てより平屋建ての方が高くなります。 しかし、建物全体の金額は、1階の面積が同じならば、平屋建ての方が安いです。 建てたいログハウスがいくらか?ということと、坪単価は何の関係もないのです。 |

|||||||||

|

Q 10、ログハウス住宅として安く建てられる間取りはありますか? A: あります。「ログハウス住宅プラン」をご覧ください。 建築費を安くしながら、住むという機能を充実させたプランです。 |

|||||||||

|

Q 11、 窓は、引戸と開き戸どちらがいいですか? A: 窓に関していえば、引戸が一番です。 確かに開き戸は、洋風でログハウスに似合ってかっこいいです。 しかし、にわか雨が降ると最悪です。 雨降りのときに開けっ放しにすると、建具の内側まで濡れてしまいます。 さらに、開き戸は網戸が内側についているため、窓を閉めるためには、まず網戸を 我が家にもそういった残念な窓が1箇所あります。引戸にすればよかったです。 |

|||||||||

|

Q 12、 ログハウスの窓は、木製とアルミ製とどちらがいいですか? A: 大丸ログハウスでは、アルミや樹脂サッシをお勧めしています。 窓というのは、ガラスがその主な部分を占めています。 冬の結露を考えると確かに木製が優れていますが、日本は台風の国です。 木製サッシの弱点は、アルミサッシに有る外枠外周のツバがない事です。 このコーキングが曲者で、経年劣化でダメになると、逆に雨水を呼び込み、 その結果、窓枠とサッシ枠の上に雨水が侵入します。 木と木を面で重ねたところに水が入り残留すると、そこに腐朽菌が増殖しますので、 その点、アルミサッシにはツバがありますから、窓枠の上に水がのることは、 もし仮に侵入したとしても、木とアルミという異質物ですから、 台風の国、日本で建てるログハウスには、日本が世界に誇るアルミサッシが |

|||||||||

|

Q 13、 ログハウスはどのくらいもちますか? A: ログの耐久性を決めるのは、塗装と屋根の大きさです。 塗装の撥水耐久性は3年〜5年ですから、これを超えると水を弾く力が無くなり、 その観点からすると、ログハウスの近くに植木を植えるのは、壁を腐らせるために 木の葉には、腐朽菌がいっぱい付いてますから、葉っぱに付いた雨水が跳ねて、 一刻も早く、その植木を撤去しなければなりません。 デッキの床に跳ねた雨水も、同じ結果を招きます。 ログハウスの外壁を痛めるのは、水や腐朽菌だけではありません。 そう、あなたのお肌を傷める紫外線です。 紫外線は、ログ壁の木の細胞を破壊しますから、塗装に含まれた顔料で防御して 顔料の含まれないクリヤ―やレデューサーでは、紫外線を防ぐことはできません。 この塗装以上に効果があるのが、ログハウスの屋根の 軒先の大きさです。 屋根が大きければ、ログ壁に雨や紫外線が当り難くなる、これが一番 効果的といえます。 当然、台風による雨水の侵入にも大変に有利になります。 したがって、軒先は少なくとも壁芯から900mmは欲しいところです。 これらをきちんと押さえていれば、ログハウスは丸太の樹齢である80年〜100年は、 |

|||||||||

|

Q 14、 キットを購入して、建築するにはどう進めたら良いか? A: キットの建築には、「自分でどこまでできるか」が重要です。 全て業者で施工、半分業者あと自分で、全て自分での3つです。 ログハウスの建築施工には、大きく分けて次の項目があります。 ・ 造成、地盤調査、地盤改良・ 基礎工事 ・ ログ組立工事 ・ 給排水工事 (浄化槽、給排水配管工事、雨水配管工事、申請手続) ・ 電気工事(電気配線工事、電気電灯設備取付設置、申請手続) ・ 大工工事(外壁や屋根、壁等の構造の施工、内装工事) ・ 屋根工事 ・ 板金工事 (土台水切、雨抑え、妻壁サイディング工事、窓上霧避け、雨樋) ・ 左官工事(玄関ポーチ、玄関タイル) ・ 塗装工事(外壁の木材保護塗料塗装) ・ 衛生設備工事(トイレ、ユニットバス、キッチン、洗面台) ・ 仮設工事(仮設足場、仮設トイレ、仮設電柱) ・ 建築確認申請 (この中で、自分でやるところとプロの業者に頼むところを予め決めておきます。) 工事開始までの大まかな流れは次の通りです。 1、建築したいプランをキット又はオリジナルで検討します。 2、現場と同じ市内で、ログハウス建築をやってみたい、という建築業者 3、建築業者に、大丸の図面、資料を渡して見積りを依頼します。 4、現場の造成、建物の配置等を含めて、建築プランを決定します。 5、大丸とキット資材売買の御契約を交わします。 6、大丸にて建築確認申請の構造計算書、詳細施工図を作成し、 7、建築業者の紹介の建築設計士に、建築確認申請を依頼します。 8、建築確認申請の許可が下りたところから、キット加工・製造と現場での施工が始まります。 |

|||||||||

|

Q 15、 他社のログハウスで外壁に干割れがでてしまいました。 A: 塗装を定期的に繰り返して、割れの中に塗料を流し込みましょう。 干割れが困るのは見た目が悪くなることと、壁の耐久性が落ちることです。 これを防止するには塗装しかありません。 水性の木材保護塗料を塗ってあるログハウスは気を付けなければなりません。 できるだけ早めに再塗装をお勧めいたします。 それにしても、ログは外部が濡れて内部は乾燥するというアンバランスな状態に |

|||||||||

|

Q 16、 角ログはノッチの中は大丈夫? A: 構造的に水が入りそうで大変心配です。 角ログは、気密性を高めるために丸太の上下にノッチの欠取りがあります。 角ログは丸太の背中(上面)が平らなので、水が背中の上に乗ると溝に沿って

ノッチの中に入った水は、防水シールのせいで逆に乾き難くなります。 |

|||||||||

|

|||||||||

お問合わせ先

大丸木材産業 菊川工場

| 〒439-0003 静岡県菊川市沢水加(さばか)1239 |

| TEL 090-3483-2676(担当 丸山) FAX 0537-35-1139 |

| E-Mail: daimarumokuzai@kxf.biglobe.ne.jp |

| お見積り依頼、お問合せはこちらからどうぞ |